(NI 2014/1038)

Anlass: Ein bestehendes Haus an der Kesselstraße in Kalkar sollte abgerissen und durch einen teilunterkellerten Neubau ersetzt werden. Da der mittelalterliche Stadtkern von Kalkar denkmalgeschützt ist (KLE 173), war für die Tiefbaumaßnahme eine archäologische Baubegleitung erforderlich.

Auftraggeber: Privat

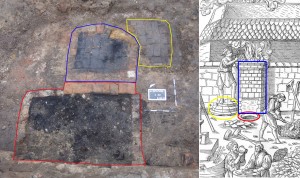

Ergebnis: Nach dem Abbruch des hier seit dem 16. Jahrhunderts stehenden Hauses wurden die im Boden verbliebenen Reste des Gebäudes und älterer Siedlungsspuren dokumentiert. Die Entwicklung des Hauses lässt sich über die Bodenfunde seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts bis in das 19. Jahrhundert verfolgen. Um 1575 ist es als langrechteckiges, traufständiges Haus an der Kesselstraße errichtet worden. Im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert wurde diesem Bau im Hinterhof ein Keller mit darüberliegender Aufkammer hinzugefügt, der aber spätestens im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts bereits wieder abgebrochen wurde. Im Vorderhaus selbst haben sich bis zur Ausgrabung mehrphasige Fliesenböden aus Ziegelton aus der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts erhalten. Unterhalb des Vorderhauses konnte ein Schachtofen des 16. Jahrhunderts mit Arbeitsplattform und Schlackegrube gefunden werden. Wenige Punktfundamente im Umfeld dieses Vorläufers des modernen Hochofens zeigen, dass hier im 16. Jahrhundert eine Metallwerkstatt ihren Sitz hatte. Funde aus den ältesten nachweisbaren Siedlungsspuren auf dem Grundstück – ein großer hölzerner Pfostenbau des Spätmittelalters – zeigen, dass hier möglicherweise schon in dieser Zeit Metall verarbeitet wurde.

Pflaster St. 18 im Vordergrund, rechts Pflaster St. 15, links Pflaster St. 19, im Hintergrund Pflaster St. 17. Blick nach Süden.

(Foto: archaeologie.de/Hans-Peter Schletter)

Links Ofenbefund aus Kalkar. Rechts Stückofendarstellung bei Agricola (aus Agricola: De re metallica libri XII. 1556). Blau: Stück- bzw. Schachtofen. Gelb: Arbeitspodest. Rot: Auslauf- bzw. Schlackegrube.

(Grafik: archaeologie.de/Sebastian Senczek)

Oben: Vorder- und Rückseite eines Brabanter Schillings von 1629 (St. 3-5). Unten: Eine identische Münze (Prägedatum 1627) in restauriertem Zustand.

(Grafik: archaeologie.de/Sebastian Senczek)